Tenemos emparedados, y monjas, pero no monjas emparedadas porque estos ectoplasmas góticos están ya desfasadísimos. Los clásicos, en cambio, siguen deleitándonos con sus sagaces enseñanzas; una de tantas, instructiva donde las haya, el arte de la navegación precavida.

El cuento de fantasmas está frito.

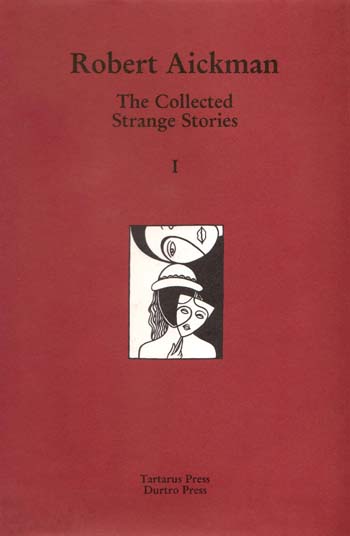

Tampoco es para rasgarse las vestiduras, ha pasado y pasará con todas las corrientes artísticas, y las literarias no son una excepción. Si os suena haber leído ya algo parecido es porque lo habéis leído, en concreto en esta entrada, donde, con la audacia que me caracteriza, me atrevía a formular una ley general que podríamos resumir con el titular extinción por delirio. Bien, es de suponer que seréis lo suficiente mayorcitos como para no tragaros todas las patrañas que se escriben por ahí, o por aquí. El cuento de fantasmas murió, eso seguro, y además de muerte violenta. Pero no en plan ida desgreñada que salta de la azotea de un manicomio, sino por culpa del medio centenar de puñaladas que le asestó Robert Aickman (1914-1981); en la forma de otros tantos relatos que, en su conjunto, integran el material más satisfactorio, profundo e intimidante que ha conocido esta forma narrativa desde el alba de los tiempos.

Intimidante es la palabra justa, porque eran cuentos que pecaban de ser buenos en exceso: demasiado exigentes técnicamente para que los autores de horror al uso pudiesen imitarlos, carecían de gancho comercial entre un público que tendía a extraviarse por sus refinados laberintos argumentales. El estallido del fenómeno editorial Stephen King, que se solapa en el tiempo con los años finales de Aickman, evidenció sin resquicio a la duda el potencial nutritivo, muy superior en comparación, de los terrores en carne y hueso; y comprensiblemente, los nuevos artesanos del escalofrío optaron en manada por caminar por esa senda. Con alguna que otra notable excepción, de la que espero hablaros en una futura entrega del blog, así han seguido las cosas hasta hoy.

En retrospectiva, y conociendo la montaña de talento, erudición y traumas que amontonaba en su cabeza, era casi inevitable que hiciera saltar la ghost story por los aires. Señorito rentista venido a menos, Robert Aickman se sintió siempre un intruso en la época que le tocó vivir, desesperadamente nostálgico de una Inglaterra, y un modo de entender la existencia, envenenados sin remedio por la Primera Guerra Mundial. Existe una autobiografía, The attempted rescue, que narra su juventud y primera madurez y por instantes rivaliza en surrealismo con sus obras de ficción (solo con la parte donde describe a su padre y sus relaciones con él hay ya sustancia para un tratado de psicopatía, y de su madre mejor no hablar). Allí dejó escrito: «No ha sucedido nada en la historia moderna, quizás en toda la historia, que supere en importancia a la extraña debacle de 1914, cuando el hombre dejó de gobernar su propio mundo». Según él ya habríamos torcido el rumbo con las Revoluciones industrial y francesa, cuando, como Fausto, vendimos nuestra alma a cambio del conocimiento científico sin límites y dimos en repudiar el lado más numinoso de nuestra naturaleza. Si bien detestaba las religiones oficiales (calculad su disgusto cuando su esposa Ray, tras divorciarse de él harta de sus tonterías, ingresó en un convento), Aickman creía a pies juntillas en lo sobrenatural. Más aún, sostenía que, en determinadas circunstancias de agobio o indefensión emocional, ciertas puertas se nos abren adentro y resulta posible vislumbrar el otro lado. Esto subvierte toda la tradición del género, postulada por M. R. James y sus discípulos, que interpreta el hecho espectral como una infestación malévola provocada por un agente exterior; para Aickman, en cambio, embrujo y embrujado confluyen en un todo indisoluble. Correspondería al relato de fantasmas, que él concibe como afín a la poesía, dar voz a los misterios que se agazapan en el inconsciente y reivindicar una estética de lo trascendente, frente a un empirismo banal complacido en asfixiar el espíritu.

Es claro que la cercanía de la muerte, la nuestra o la de los nuestros, es la inductora por antonomasia de esos estados de ánimo que dan cabida al fenómeno espectral, pero existe una vía alternativa que interesaba especialmente a Aickman, la vía del corazón; pues nada nos desequilibra tan completa y radicalmente como el anhelo de amar, y ser amados. De este asunto sabía latín, obcecado como pasó su vida, antes y después de casarse con la bendita Ray, en una búsqueda imposible de la compañera ideal. (The attempted rescue: «Durante años sufrí una agonía indescriptible por la frustración sexual»). El modo en que en Aickman construye sus personajes en función de su sexo es muy revelador. Los protagonistas masculinos, Edmund St. Jude en «Che gelida manina», Henry Fern en «Nunca visites Venecia» o Stephen Hooper en «Las manchas» (por destacar algunos ejemplos especialmente logrados), son individuos desamparados y vacíos; y cuando se les brinda una inesperada oportunidad de colmar con afectos su tremendo agujero interior se aferran a ella como a un salvavidas, ignorantes a propósito de su potencial destructivo, porque la alternativa es insoportable. Sus mujeres, por contra, parecen habitar un plano superior de conocimiento, sibilas instruidas de nacimiento en arcanos que a los varones nos son negados. «En las entrañas del bosque» es ejemplar en este sentido. Superficialmente una fábula sobre el insomnio, tiene sobre todo que ver con despertar. «Los sueños, señora Sawyer, nos confunden, porque hacen que la vida parezca real. Sin el soporte de los sueños, la vida se disuelve». A ellas, y solo a ellas, compete la decisión: seguir con nosotros, o adentrarse en la espesura y olvidarnos.

¿Por dónde se empieza a leer a Aickman? La respuesta es simple: por donde os dé la santísima gana, da exactamente igual. El británico publicó siete antologías en vida, la primera, We are for the dark, ya con treinta y siete años y teniendo más que claro lo qué quería contar y cómo contarlo. (Firmada a medias con Elizabeth Jane Howard, la de la foto de arriba, una joven y atractiva escritora en ciernes —también había hecho sus pinitos como modelo y actriz— responsable de tres de los seis relatos de la colección. Howard, que por entonces ejercía de secretaria de la Inland Waterways Association, institución fundada por Aickman con su colega L. T. C. Rolt para preservar la red de canales que cruza Gran Bretaña, era su obsesión amorosa del momento, y llegaron a mantener un breve y típicamente insatisfactorio affair. Imposible pasar por alto el potencial mórbido, hasta freudiano, de este episodio). En circunstancias normales, pongamos hace diez años, estaría despotricando del maltrato que se le ha dispensado en nuestra lengua, apenas unos cuentos sueltos en esta o aquella antología, pero en 2011 se produjo un pequeño milagro: Atalanta, la editorial de Jacobo Siruela (segundo hijo de la difunta duquesa de Alba, por si os interesa la crónica rosa), publicó una recopilación con seis de sus mejores relatos. Su título, Cuentos de lo extraño, es de lo más acertado, pues así es como le gustaba a Aickman describirlos —y es verdad que en muchos de ellos no hay nada remotamente parecido a lo que solemos entender por «fantasmas»—. Más o menos a la vez, Edhasa publicó en Argentina una nueva antología, La aparición, sin intersección con la anterior, y para que nuestra dicha fuera completa Atalanta repitió el año pasado con Las casas de los rusos, otras seis historias a la mochila, cuatro de ellas inéditas. En total, de una manera o de otra, y con calidad dispar (las mejores versiones, con diferencia, las de Arturo Peral e Irene Maseda para Atalanta), se han traducido al español veintiséis de los cuentos de Aickman, hoy reunidos en absoluta primicia (no ha sido tarea fácil) para los lectores de música y ajedrez de diez. No están todos los que son, sencillamente porque no hay cuento malo de Robert Aickman, pero es una sabrosísima y más que representativa muestra de su producción. Si os defendéis con el inglés, no lo dudéis y acudid a las fuentes; ninguna traducción, por aristocrática que sea, puede recuperar del todo la dicción tersa, cultivada e inconfundiblemente british de uno de los grandes de la literatura (sin apellidos) del pasado siglo.

Escribir un buen cuento de fantasmas es condenadamente difícil. Son imprescindibles un pulso firme para la atmósfera y el detalle, familiaridad con los secretos de la mente, y sobre todo una destreza narrativa al alcance de bien pocos. El más mínimo resbalón es fatal: una frase mal colocada, un efecto exagerado, pueden travestir una presunta historia de miedo en una parodia que provoque más hilaridad que otra cosa. Con cierta ferocidad, Aickman estimaba en no más de cuarenta los relatos de este tipo que merecían considerarse de primera magnitud, reduciendo las obras maestras a una escasa media docena, de las que citó explícitamente tres: «La bella que saluda» de Oliver Onions, «Cómo el amor llegó al profesor Guildea» de Robert Hichens y «El Wendigo» de Algernon Blackwood (todos disponibles en la mastodóntica Antología universal del relato fantástico, otra vez de Atalanta). La pregunta obvia es cuáles son esas otras obras maestras que no llegó a mencionar. Aickman nunca escribió para la galería, ni se interesó por el éxito comercial; dijo lo que necesitaba decir, y esta es una de las razones por las que resulta tan satisfactorio leerlo. Ello no implica que careciese de ego; antes al contrario, era beligerantemente intransigente con las opiniones que no coincidan con las suyas. Ni por asomo descartéis que estuviera pensando en tres de sus propios relatos, pero mi duda sigue siendo cuáles, porque se me ocurren muchos, muchos más que tres donde elegir.

Cuentos de lo extraño

Strange stories (originales en inglés)

Os pongo al día de las novedades. Una editorial mexicana, Perla Ediciones, publicó el año pasado una antología titulada El asilo y otros relatos de lo extraño que incluye siete cuentos de Aickman. Por desgracia no aporta nada relevante, porque todos ellos los tenéis ya en mi colección (mejor traducidos, además). Más o menos por las mismas fechas, Adriana Hidalgo editora (de Argentina) lanzó El modelo, una novela corta que se descubrió entre los papeles del británico tras su fallecimiento. Es una curiosa fábula rococó ambientada en la Rusia zarista, de tono distinto al de sus relatos «extraños» (aunque extraña también lo es un rato) y un tanto fallida, pero si le habéis cogido el gusto a este hombre deberíais darle una oportunidad: una vez contó a un amigo que «era una de las mejores cosas que había escrito en su vida, acaso la mejor de todas».

Tiradísimo: Frederick Delius, su compositor favorito. No exactamente un ídolo de masas, pero nunca esperéis lo obvio de Robert Aickman. De la música de su compatriota admiraba sobre todo dos cosas, su hondo sentimiento místico, sin una mínima traza de religión convencional (Delius fue un ateo declarado), y el amplio perímetro de su inspiración, notoriamente más internacional que la de los provincianos artistas británicos de su tiempo. Delius pasó largas temporadas de su vida en el extranjero (Alemania, Suecia, Estados Unidos, Francia) —otro nexo con Aickman, al que le entusiasmaba viajar—, lo que explica lo variopinto de sus referentes musicales: Grieg, Wagner, la inmediatez expresiva de los espirituales negros. Se le suele describir como un «romántico impresionista», que a mí me suena un poco como lo del portero-delantero del fútbol sala, pero vale para subrayar la singularidad de una propuesta musical que escapa a etiquetas y corsés.

No tengo modo de saber cuál de sus obras era la predilecta de Aickman, pero yo apostaría por «Late swallows» porque su belleza es más indirecta, más extraña, que la de, digamos, «On hearing the first cuckoo in spring», «The walk to the Paradise Garden» o «Prelude to Irmelin», composiciones más del gusto del aficionado casual. Hay una conexión con la Gran Guerra, lo que también suma. Delius escribió esta melancólica pieza en 1917, como tercer movimiento para un cuarteto de cuerdas, y con ella conjuraba sus recuerdos de las golondrinas anidando en Grez-sur-Loing, el pueblo próximo a París donde vivía, que tuvo que abandonar tras el estallido de la guerra. En realidad escucharéis la adaptación orquestal que Eric Fenby realizó de la obra en 1962, bastante más cálida (lo que se agradece) que la original. Es justo que el nombre de Fenby asome porque la historia de su relación con Delius es increíble, casi una historia de amor y muerte como las que escribía Aickman. En 1928, seducido por el encanto misterioso de su música, Fenby tuvo la loca ocurrencia (era apenas un veinteañero) de viajar a Grez-sur-Loing y ponerse al servicio del maestro, el techo y la comida su único salario. Delius llevaba varios años sin componer y su situación era penosa, sin dinero, paralítico y ciego por culpa de una sífilis que había contraído décadas atrás. Fenby se mantuvo al pie del cañón, heroico, hasta el fallecimiento del artista en 1934, que con su ayuda fue capaz de crear algunos de los pasajes más conmovedores de todo su repertorio.

Late swallows / Frederick Delius

Late swallows / Frederick Delius

Orquesta: Hallé Orchestra; dirección: Sir John Barbirolli

Save me / Aimee Mann

Save me / Aimee Mann letra y traducción

Me huelo que John Beasley, editor de la extinta revista British Endgame Study News y coautor de uno de los libros de ajedrez más entretenidos que conozco, Endgame magic, es otro de esos ingleses nostálgicos y almidonados firmemente convencidos, como Aickman, de que cualquier tiempo pasado fue mejor. En un breve artículo de su web, «Two classic modern endgame studies», reafirma su escaso entusiasmo por las composiciones modernas, a las que acusa de partir de posiciones tan artificiosas y enrevesadas que disipan todo el interés de lo que pueda venir luego, si bien dispensa del fuego eterno a dos recientes estudios de Ladislav Salai, un gran maestro eslovaco cuya foto incluyo abajo a falta de más información jugosa. (No confundir con su padre, problemista y también Ladislav de nombre, aunque no creo que eso sea muy jugoso).

Uno de estos estudios, el del siniestro alfil emparedado, encaja fluidamente con nuestro autor del día, en absoluto reacio, si el guion lo requería, a rematar sus tours de force espirituales con fogonazos un tanto macabros. Que nadie se achante por esto, por cada esqueleto hay cien frases excelentes en sus páginas. Tampoco en el estudio importa tanto lo del alfil, lo que condena realmente al negro es un único, fatídico tiempo. A Aickman no hacía falta que se lo explicaran: «No hay reloj bonito, todo lo relacionado con el tiempo es odioso», escribió en uno de sus cuentos.

Estudio de L. Salai, Šachová Skladba 2011

Anda, pues acabo de descubrir algo más sobre Salai: no solo es gran maestro de composición (desde 2017), sino que también logró el máximo título el año pasado en la variante de resolución de problemas, sumándose así a una exclusiva lista de bi-grandes maestros que cuenta en la actualidad con solo ocho miembros (Michael Caillaud es otro de ellos). Pero es que, encima, desde 1994 es maestro internacional ¡sobre el tablero! (fue campeón eslovaco en 1997), lo que le permite formar parte de una exclusivísima lista de bi-grandes maestros tri-titulados que cuenta en la actualidad con exactamente un miembro, él mismo. Un dato bastante jugoso, las cosas como son.

Muchísimas gracias por el estupendo regalo que nos ha hecho a quienes, sin arreglarnos bien con el inglés, llevamos tiempo deseando leer lo que sea que Aickman tenga traducido. Sus relatos en español están tan desperdigados que reunirlos aquí me ha parecido una hazaña por su parte, especialmente en el caso de «La visita estelar». Encontrar el relato es un trabajo tan esotérico como el propio autor. He dado con su blog buscando información sobre Aickman y me ha resultado muy grato descubrir el enlace. Mil gracias, amigo.

Hola Sergio,

¡Qué gran placer tropezarse por aquí con otro «aickmaniaco»! Pues sí, recopilar todo el material fue un auténtico parto; «La visita estelar», en concreto, me la proporcionó un buen samaritano al que encontré no sé ni cómo en uno de los foros de La Tercera Fundación. Valió la pena: como escribí en el blog, y mantengo, Aickman es uno de los mejores escritores del siglo XX, y ofende al buen gusto que no sea muchísimo más conocido.