Donde tres esforzados atletas luchan por las medallas de sus respectivas especialidades. El ruso, que compite bajo bandera estadounidense, domina tan claramente que muy bien podría llevarse las tres él solo. El otro exsoviético también marcha muy destacado en su disciplina, aunque sobre él pesan fundadas sospechas de dopaje de estado. Parece que el británico tendrá que resignarse a la de chocolate, pero es que delante tiene a tres bestias y, qué caray, lo importante es participar.

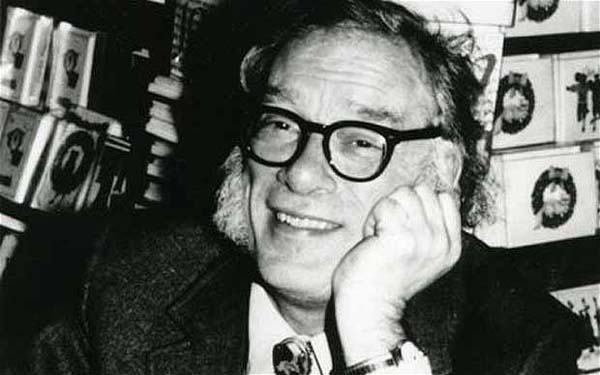

Como la novela de detectives, la ciencia ficción también disfrutó de su propia Edad de Oro. En retrospectiva se antoja un caso casi milagroso de generación espontánea, que arranca con el nombramiento de John W. Campbell Jr. como editor de Astounding Stories en marzo de 1937 (aunque no se le concedieron plenos poderes hasta un año después). Campbell era un joven escritor que se había labrado una cierta reputación en los primeros treinta con sus relatos de aventuras y superciencia, que son los que demandaba el mercado pulp en el que competía Astounding Stories. Nada hacía presagiar, por tanto, el brusco cambio de rumbo que la revista, que en marzo de 1938 pasa a denominarse Astounding Science-Fiction, estaba a punto de experimentar. El verano de 1939 parece haberse desatado una auténtica reacción en cadena: en los números de julio, agosto y septiembre debutan en sus páginas, además de los futuros titanes del género Alfred E. Van Vogt, Robert A. Heinlein y Theodore Sturgeon, un mozalbete de Brooklyn llamado Isaac Asimov (no es un pseudónimo; era hijo de emigrantes ruso-judíos), que estaba destinado a llevar los postulados de Campbell a unas cotas nunca vistas de ingenio especulativo y eficacia narrativa.

Bajo la férrea inspiración de Campbell no solo mutó radicalmente el perfil de Astounding, sino el de toda la ciencia ficción. Adiós a las historias de monstruos de ojos saltones, superhéroes con pistolones láser y chicas ligeras de ropa correteando por lujuriosos marjales alienígenas: Campbell tiene en mente a un público más adulto y exige una mayor consistencia literaria y conceptual. Vale que la prosa sea amena, pero no puede provocar vergüenza ajena; y los argumentos, aunque no necesariamente inspirados por teorías visadas por la ciencia oficial, han de resultar como mínimo plausibles. Pero hay más: para que un escritor interese a Campbell no solo debe entender de ciencia, sino de personas, porque la misión del género, tal y como él lo concibe, no es solazarse en el progreso tecnológico per se, sino explicar cómo estos avances pueden afectar, para bien o para mal, la vida de la gente.

A la Edad de Oro se le acabó la gasolina a principios de los sesenta, cuando una iconoclasta camada de autores de ambos lados del Atlántico (la New Wave, o “nueva ola”) renegó de la solidez científica y predictiva del estándar campbelliano para poner el énfasis en el mérito formal y la experimentación de vanguardia. El tiempo, como es habitual, coloca a cada uno en su sitio: con todas las excepciones, salvaguardas y letra pequeña que queráis, la ciencia ficción clásica será siempre la de los dorados cuarenta y cincuenta. La razón es simple: solo como literatura de ideas puede realmente aspirar la ciencia ficción a la consideración de genero literario serio, y nunca se han igualado, ni en cantidad ni en calidad, las de aquellos años. Cuando estas ideas funcionan, excitan en el lector anhelos inasequibles para ningún otro tipo de ficción; anhelos que, como los del “síndrome M.G.B.”, enraizan en la niñez, en noches de cielos espiados cuando los mayores duermen, pero cuya naturaleza es bien distinta porque son reales a ciencia cierta; pues nacen de sabernos una entre un billón de minúsculas luciérnagas amarillas, a la deriva en un océano negro e infinito.

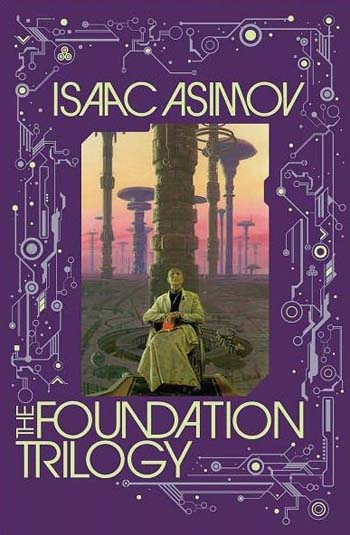

¿Ideas, decíamos? Rara vez las encontraréis superiores a las de Isaac Asimov, y algunos hasta afirman que el podio completo es suyo. Id sumando. Está, más que apropiadamente, el concepto nuclear de “Anochecer”, relato que la SFWA (Science Fiction Writers of America) votó en 1968 como el mejor de ciencia ficción de todos los tiempos: si habitáramos un mundo rodeado por seis soles, e iluminado en todo momento por al menos uno de ellos, ¿sobreviviríamos cuerdos si de improviso cayera la noche? Añadid, qué duda cabe, las celebérrimas tres leyes de la Robótica, respuesta a un reto que a Campbell le divertía proponer a todo el que se le ponía a tiro (“escríbeme una criatura que piense tan bien como un hombre, o mejor que un hombre, pero no como un hombre”). Pero sería en el clásico entre los clásicos de la era Campbell, la Trilogía de la Fundación, donde el Buen Doctor alumbraría la más grandiosa de todas sus visiones: la psicohistoria.

Ambientada en un futuro formidablemente distante, en el que la humanidad ha olvidado sus orígenes y colonizado el espacio, y un poderoso imperio lleva miles de años gobernando la galaxia (acabáis de enteraros donde se inspiró George Lucas para crear Star Wars), la historia comienza cuando un matemático, Hari Seldon, descubre que el supuestamente omnipotente Imperio Galáctico se derrumba. Seldon ha desarrollado la ciencia de la psicohistoria, cuyo principio fundamental es que el ser humano, imprecedible como individuo, se comporta a gran escala (y en la galaxia viven miles de billones de personas) según precisas leyes matemáticas. El hundimiento de la civilización es por consiguiente inevitable, y, lo que es peor, sobrevendrán al menos treinta mil años de barbarie, salvo que se permita a una fundación de enciclopedistas creada por Seldon culminar su ingente tarea de catalogar y preservar lo más sustancial de siglos y siglos de conocimiento humano. En tal caso, quizás, la era de oscuridad pueda reducirse a un mero milenio. Poco impresionados, los funcionarios imperiales destierran a la Fundación a un remoto planeta en el borde de la galaxia (acción que la psicohistoria ya había previsto), y los verdaderos planes de Seldon, ignorados hasta por los mismos enciclopedistas, se ponen en marcha: si sus cálculos son correctos, este pequeño mundo (y una misteriosa Segunda Fundación, que Seldon ha ubicado “en el extremo opuesto de la galaxia”) serán el germen de un nuevo y mucho más perfecto imperio.

El modo en que Asimov se enfrenta a la papeleta de explicar, de manera convincente, cómo se construye un imperio estelar de la nada, es asombroso. Una y otra vez se suceden crisis que ponen a los líderes de la Fundación al borde del abismo, pero a base de astucia y osadía consiguen salir adelante. O eso es lo que parece. A toro pasado, resulta que la astucia y la osadía dan bastante igual, porque la Fundación estaba destinada a ganar en virtud de las leyes de la psicohistoria, y así lo explica una imagen de Hari Seldon, grabada siglos antes, que aparece recurrentemente en la llamada Bóveda del Tiempo. Cuando intuye que sus lectores se han saciado de la fórmula (en origen la serie se publicó en Astounding en ocho entregas, entre mayo de 1942 y enero de 1950), Asimov revienta la banca e introduce al Mulo, un mutante megalómano capaz de controlar otras mentes que la psicohistoria no ha podido anticipar. Solo entonces descubriremos por qué (¡y dónde!) creó Seldon la Segunda Fundación. El punto final llega transcurridos unos 400 años desde la “fundación de la Fundación”, así que ignoramos si el imperio proyectado por Seldon acabará por concretarse. Es un golpe bajo pero muy inteligente (no por nada Asimov tenía un CI oficial de superdotado), porque a estas alturas no distinguimos ya muy bien a los buenos de los malos, y acaso no sea la Arcadia seldoniana el paraíso que nos habíamos imaginado. (Aquí es preciso un comentario. Acuciado por los fans, y no sé si por la sed pecuniaria que se supone inherente al ADN judío, el norteamericano amplió en los ochenta la saga con otros cuatro volúmenes. No pienso decir nada más al respecto).

¿La trilogía es perfecta? Seguro que no. Los críticos de última generación, para los que la vida no tiene sentido si no demuelen un clásico a la semana, se quejan de que los protagonistas no hacen otra cosa que parlotear en el despacho, lo que por lo visto es en extremo censurable; y se mofan de los ceniceros atómicos y los microfilmes (¡aparte de que no existe Internet!), como si Asimov tuviese que ser un Nostradamus capaz de predecir todas las novedades tecnológicas del siglo XX. Igual podría uno decir que Ciudadano Kane es un aburre ovejas, dos horas dale que te pego con la tontuna de qué es “Rosebud”, o ya puestos, denostarla por no haberse rodado en tecnicolor. Allá ellos; a mí la Trilogía de la Fundación me parece una amalgama extraordinaria de perspicaz ci-fi sociopolítica y entretenidísima space opera de la de toda la vida, que rebosa sentido de la maravilla desde la primera hasta la última página (literalmente, hasta la última línea); escrita, además, con una prosa cristalina y engañosamente fácil, que es un gozo de leer y mucho más satisfactoria que los engrudos literaturoides de tantos y tantos modernetes que se creen la caraba. Hay algo que ni los más bordes pueden discutir: llevando al límite el dictum de Campbell (“no es cuestión de cacharros, sino de las personas que usan esos cacharros”), el concepto de psicohistoria avanza un revolucionario cambio de paradigma en la ciencia ficción, de las ciencias “duras” a las “blandas”, sin el que, paradójicamente, hubiera sido imposible la eclosión de la New Wave. Si antes mencioné la famosa película de Orson Welles no fue por casualidad; le pese a quien le pese, la Trilogía de la Fundación es el Ciudadano Kane de la ciencia ficción.

Un viejo y cínico, pero certero aforismo, sostiene que la Edad de Oro de la ciencia ficción son los catorce años. Más o menos es la que yo tenía cuando leí la trilogía, y sigue siendo una de las experiencias más memorables de mi vida. Fue en verano, como ahora. Un amigo la había comprado, completamente a bulto, en unos grandes almacenes, y me fue pasando los volúmenes conforme los iba acabando; y la ansiedad de la espera entre entrega y entrega me hacía subirme por las paredes. Ya lo sé, que una de las experiencias más memorables de mi vida sea la lectura de unos libros de ciencia ficción puede parecer un tanto patético, y a lo mejor es patético, pero esperad: nada menos que Paul Krugman, el controvertido Nobel de economía, que también leyó la saga en la adolescencia, presume de que creció soñando ser como Hari Seldon, y usar las matemáticas del comportamiento humano para salvar la civilización.

Es lo que tienen los grandes personajes: se proponen un reto homérico de críos y lo llevan a cabo, en todo su esplendor, cuando son adultos. La épica del hombre corriente es considerablemente más defectuosa, y no puedo asegurar que mi decisión de estudiar matemáticas estuviese inspirada por la psicohistoria de Asimov, entre otras causas porque en esa época era tan sideralmente ingenuo que ni se me pasaba por la cabeza la existencia de tal carrera. De eso me enteré algo más tarde, durante una conversación casual en el instituto, y todavía recuerdo la descarga eléctrica que me recorrió el espinazo, no muy distinta, me parece, a la que sientes cuanto comprendes que estás enamorado. Jamás, desde aquel día, les he sido infiel, y con ellas he viajado por dimensiones donde no alcanzan los sentidos, y vislumbrado infinitos mucho más extraños que el de este universo nuestro. ¿La Trilogía de la Fundación cambió mi vida? Honradamente no lo sé, pero es posible, y con eso basta para individuos tan corrientes y molientes como yo.

Trilogía de la Fundación:

Fundación

Fundación e Imperio

Segunda Fundación

Originales en inglés:

Foundation

Foundation and Empire

Second Foundation

La profundidad psicológica de los personajes de Asimov no es “exactamente” la de los de Tolstoi o Dostoyevski, para qué nos vamos a engañar, y la Trilogía de la Fundación no supone una excepción a esta regla. El único realmente salvable de la serie es Magnífico Gigánticus, el bufón del Mulo, contrahecho, escuchimizado y asustadizo, y no obstante singularmente dotado en al menos dos aspectos, el musical (es un virtuoso del “visi-sonor”, un curioso instrumento que traduce los sonidos a imágenes), y el nasal: gasta tal probóscide que necesita cuatro dedos para rascársela.

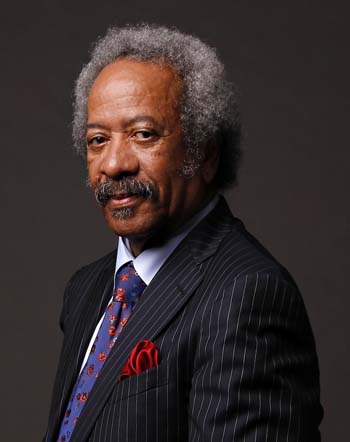

Eterno chistoso, abanderado del orgullo narigón, compositor mediano pero bastante mejor músico de lo que suele creer la gente, si bien inevitablemente oscurecido por sus tres inmensos excompañeros, cómo no acordarse aquí del incomparable Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr. (Una última coincidencia: Asimov publicó con el seudónimo “Paul French” una serie de novelas de orientación juvenil protagonizadas por un bisoño ranger del espacio, Lucky Starr). Si no sois muy beatlemaniacos os sorprenderá saber que Ringo publicó un par de discos bastante exitosos, el precisamente titulado Ringo en 1973 y Goodnight Vienna en 1974, consiguiendo dos números uno en Estados Unidos con los sencillos “Photograph” (coescrito con George Harrison) y “You’re sixteen”. Luego la cosa se torció bastante (el clásico cóctel de adicciones y bandazos artísticos), pero por suerte aquello quedó atrás y la verdad es que a sus 76 años está como un pimpollo, como demuestra la reciente foto de arriba.

Parte del éxito de los mencionados álbumes radica sin duda en la morriña post-Beatles del momento, que Ringo explotó astutamente consiguiendo que John, Paul y George (amén de compositores de tanto postín como Elton John y Harry Nilsson) le prestaran algunas canciones para la ocasión. Yo soy tan beatlemaniaco como el que más, pero estos temas siempre me han sonado bastante a saldo, “Photograph” inclusive, comparados con los que incluían en sus propios discos. Por el contrario, este “Occapella”, un divertimento que Allen Toussaint escribió para Lee Dorsey en 1970 y Ringo versionó en Goodnight Vienna (atención a la delirante portada, con Ringo a lo mesías extraterrestre de serie Z), tiene ese toque “Yellow submarine”, tontorrón pero abrazable, que siempre ha sido la mejor baza de Magnífico Gigánticus Starr.

Occapella / Ringo Starr

Occapella / Ringo Starr letra y traducción

Que no os distraiga la ligereza guasona de “Occapella”: Allen Toussaint fue toda una leyenda del rhythm & blues creole, además de un importantísimo productor. Su tema más recordado, “Southern nights”, es la reacción a un comentario algo siniestro de su colega Van Dyke Parks. “Imagina que vas a morir de aquí a un par de semanas. ¿Qué es lo que más te ha gustado haber hecho?”. Súbitamente inspirado, Toussaint escribió en apenas dos horas esta canción, con la que revive sus recuerdos de niño en un porche en Luisiana, cantando y charlando con la familia, intoxicado por la luz menguante y perfumada del atardecer sureño. Debe aclararse que la popularidad de “Southern nights” se debe, en buena medida, a una versión más acelerada y comercial —y mucho menos interesante— que la estrella del country-pop Glen Campbell grabó en 1977, y con la que llegó al número uno en tres listas americanas distintas. En la pieza original Toussaint usa trucos de estudio para difuminar su voz, asemejándola al vapor que humea de las marismas, y el piano ondula suavemente, como el reflejo de los sauces en el agua; los vívidos cielos, los árboles mecidos por la brisa, adquieren de repente una cualidad lisérgica y surreal. La canción, como veréis, gana con cada escucha y sirve de perfecto homenaje a su memoria: Toussaint falleció hace unos pocos meses, justo a la finalización de un concierto en Madrid.

Que no os distraiga la ligereza guasona de “Occapella”: Allen Toussaint fue toda una leyenda del rhythm & blues creole, además de un importantísimo productor. Su tema más recordado, “Southern nights”, es la reacción a un comentario algo siniestro de su colega Van Dyke Parks. “Imagina que vas a morir de aquí a un par de semanas. ¿Qué es lo que más te ha gustado haber hecho?”. Súbitamente inspirado, Toussaint escribió en apenas dos horas esta canción, con la que revive sus recuerdos de niño en un porche en Luisiana, cantando y charlando con la familia, intoxicado por la luz menguante y perfumada del atardecer sureño. Debe aclararse que la popularidad de “Southern nights” se debe, en buena medida, a una versión más acelerada y comercial —y mucho menos interesante— que la estrella del country-pop Glen Campbell grabó en 1977, y con la que llegó al número uno en tres listas americanas distintas. En la pieza original Toussaint usa trucos de estudio para difuminar su voz, asemejándola al vapor que humea de las marismas, y el piano ondula suavemente, como el reflejo de los sauces en el agua; los vívidos cielos, los árboles mecidos por la brisa, adquieren de repente una cualidad lisérgica y surreal. La canción, como veréis, gana con cada escucha y sirve de perfecto homenaje a su memoria: Toussaint falleció hace unos pocos meses, justo a la finalización de un concierto en Madrid.

Southern nights / Allen Toussaint

Southern nights / Allen Toussaint letra y traducción

El adjetivo “galáctico” y el desempeño literario de Isaac Asimov casan por varias razones, una de ellas la cantidad pura y dura. Publicó más de trescientos libros, de los que “apenas” sesenta son de ciencia ficción. Escribió virtualmente sobre todo, y cuando digo “todo” no me refiero solo a ciencia (astronomía, química, matemáticas, física, biología…), que es lo que cabría esperar en un doctor en bioquímica: firmó sendas guías, en dos volúmenes, a la Biblia y a la obra de Shakespeare; anotó El paraíso perdido y Don Juan, entre otros clásicos; produjo una historia universal en catorce tomos… Por tener tiene hasta un ensayo, Opus 100 (con sus pertinentes secuelas Opus 200 y Opus 300), donde explica de qué tratan… ¡sus cien primeras obras!

En el sentido anterior el más galáctico de todos los compositores ajedrecísticos es sin duda el gran maestro ucraniano, posteriormente afincado en Moscú, donde ejerció como profesor de matemáticas, Ernest Levonovich Pogosyant (1935-1990). Se le atribuyen, quizá con cierta generosidad, hasta 6500 estudios y problemas, de los que se publicaron 4500. (No, no sobran ceros en las cifras anteriores; y no, no me he equivocado en las fechas; murió a la relativamente temprana edad de 55 años). Por si fuera poco, escribió unos 4000 poemas y aforismos, aunque esta estimación es ya más gratuita porque la mayoría quedaron sin publicar. Tal desmesurada fecundidad tiene una curiosa explicación. Pogosyants fue un hombre bastante ingenuo, comunista de corazón, que en su juventud cometió la tremenda torpeza de criticar a Aleksandr Shelepin, jefe del KGB entre 1958 y 1961. Como consecuencia fue arrestado, sentenciado e internado en un hospital psiquiátrico. Las sustancias que le administraron para que recuperara la “cordura” le provocaron, como efecto secundario, un severo insomnio que le acompañó el resto de su vida. Un drama en lo personal, una bendición para los aficionados al ajedrez, pues fue durante esas noches en vela cuando concibió muchas de sus más apreciadas composiciones.

De entre sus incontables estudios el de abajo es de los más citados, y en él son perfectamente visibles las tres claves de bóveda del ideario de Pogosyants, claridad, ritmo y paradoja, que son también las virtudes que adornan la prosa del mejor Asimov. Por no decir que el modo en que las blancas, con dama de menos, escapan de su tremendo enredo, rivaliza en astucia y cálculo con las tretas psicohistóricas de Hari Seldon.

Sublime el estudio y gran carrera de los peones. Las primeras jugadas parecen forzadas por lo que el golpe final es tenía que ser ” galáctico ”.

¡Me alegro de que te haya gustado! Otras veces opto por cosas más “barrocas” pero este estudio, con esa posición de partida tan natural, tiene la belleza diáfana de los campos castellanos.