Sobre los riesgos, y no pequeños, de intimar con damas vestidas de negro. Pues pueden deslomarte a varazos, hacer que te creas (erróneamente) invulnerable a las balas, y dejarte tirado cuando más las necesitas, a saber, a horas de que te achicharren en la silla eléctrica.

Las cartas boca arriba desde el principio: leer a Cornell Woolrich por su prosa es como seguir el blog de una estrella porno por sus meditaciones sobre el arte de la cinematografía. No es que lo diga yo, es que lo reconocía hasta Francis M. Nevins, su albacea literario y principal valedor: “Técnicamente algunos de sus relatos son atroces”.

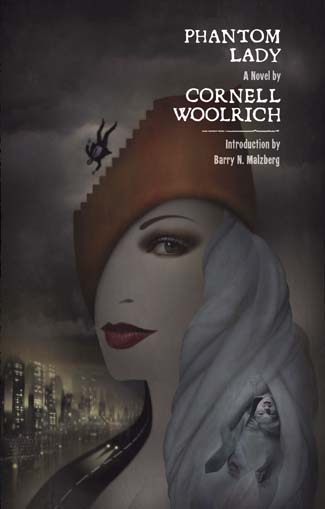

Luego está el asunto, en absoluto menor, de sus argumentos y desenlaces. Llamarlos “fuera de traste” sería compasivo, parecen concebidos por un tipo ciego a Martinis, y a cosas peores que Martinis. (Es posible que lo estuviera. Más de esto luego). Valorad, por ejemplo, la premisa de La mujer fantasma (publicada originalmente, en 1942, bajo el seudónimo “William Irish”). Un tipo quiere pedirle el divorcio a su esposa pero antes, para endulzarle el trago, le diseña una velada de categoría: cena íntima en su restaurante favorito y entradas para el espectáculo de moda en Broadway. Poco antes de salir, las cosas se tuercen y ella le manda a freír espárragos. El caballero da un portazo y se marcha, entra en un bar y, ni corto ni perezoso, invita a la primera mujer con que se tropieza, una enigmática dama vestida de negro que va tocada con un sombrero naranja de lo más llamativo, a la cena y la función. Hay un requisito: no intercambiarán información personal, ni siquiera sus nombres, y cuando acabe la representación cada uno se marchará por su lado. Dicho y hecho, pero cuando Henderson, que así se llama el fulano, regresa a su piso, es la policía quien lo recibe: su esposa ha sido estrangulada. Como cabe suponer intentarán colgarle el muerto, o para ser exactos la muerta, y lo cierto es que acaba en un lío terrible porque hay diversas pruebas que lo incriminan y nadie recuerda haberlo visto con la misteriosa señora, la única que podría garantizarle una coartada. Tan solo su amante y su mejor amigo creen en su inocencia y, mientras remueven cielo y tierra buscando a la dama del sombrero, las hojas del calendario nos aproximan, inexorables, a la fecha de su ejecución… ¿Alguien en su sano juicio se creería una historia semejante? No hace falta que me respondáis.

¿Será acaso el denso trazo psicológico de sus personajes lo que redime a este autor? Qué va. Nominalmente, los consumen pasiones casi wagnerianas; horripilantes enajenaciones, odios caníbales, amores suicidas. Pero todo huele a unidimensional, como almidonado; chiquillos que regurgitan en una función escolar un guion estudiado con prisas y a desgana. Henderson es más simple que un lápiz, su amiguita Carol una boba, su camarada Lombard un listillo y el detective a cargo del caso un desahogado. Francamente: no derramaríamos una lágrima si todos acabaran asados en la silla eléctrica. Solo la asesinada y la fantasma, eso lo entenderemos al final, demostrarán estar a la altura de las circunstancias.

¿Por qué, entonces, debemos leer a Cornell Woolrich? Pues, aunque parezca mentira, justamente por todo lo anterior. Para entenderme tenéis que conocer al sujeto. Ajeno a cualquier clase de empatía (La mujer fantasma está dedicada a una habitación, La novia iba de negro, otra de sus novelas más famosas, a su máquina de escribir), tuvo la sangre fría de anotar, a propósito de su inminente y por supuesto brevísimo matrimonio, lo siguiente en su diario: “Sería un verdadero gran chiste casarse con esta Gloria Blackton”. El mismo diario donde consignaba, con todo lujo de detalles, sus sórdidos affaires homosexuales por los muelles de Los Ángeles. Solo quiso a una persona, su madre, y los pormenores de esa relación interesarían sobremanera a Norman Bates. Cuando murió, Woolrich se hundió hasta el fondo. Alcoholizado, diabético, odiando a todo el mundo y a sí mismo más que a nadie, deambulaba sin residencia fija, de hotel en hotel. Al final de su vida estaba tan desesperado que propuso un trato a su editor: mudarse a su casa a cambio de nombrarle su heredero. La oferta era para pensársela, porque Woolrich acumulaba casi un millón de dólares en su cuenta. El editor la rechazó.

Quizá no fuera, ni remotamente, un estilista; pero es que, como ocurre en el teatro del absurdo, se precisa una narrativa insensata para hablar de una realidad que, tal y como Woolrich la concibe, carece de sentido. Aceptemos que sus tramas no tienen ni pies ni cabeza; y sin embargo, según las paranoicas leyes de ese universo demente y amoral, donde nada obedece a un propósito y el mazo del destino golpea a capricho, no podrían ser más lógicas. ¿Que sus personajes parecen espantapájaros zarandeados por la tempestad? Perfecto, porque eso, exactamente, es lo que son. Como sus retorcidas piruetas argumentales ya no se desarrollan en la aristocrática campiña inglesa sino en escenarios propiciados por la Gran Depresión (apartamentos en ruinas, callejones mal iluminados, la habitación trasera de una comisaría), es tentador considerar las historias de Cornell Woolrich simples hijas bastardas de las dos corrientes dominantes del género criminal. Pero la verdad singular y novedosa que nos revelan, que las hace trascender de la novela-problema y el hardboiled clásicos, es que el crimen es en sí irrelevante; tan solo interesa la víctima y, lo mismo da que lo sepa o no, se le está acabando el tiempo. Si hay algo en lo que Woolrich no tiene rival es precisamente en su dosificación in crescendo del suspense. En La mujer fantasma explota un recurso felicísimo: subtitula los capítulos “Ciento cincuenta días antes de la ejecución”, “Diez días antes de la ejecución”, “La hora de la ejecución”… (Antes de que me lo preguntéis, sí. La idea de numerar a la inversa las entradas en esta etapa del blog la he birlado de aquí). Y como no se nos permite simpatizar con los atribulados protagonistas, y sabemos que Woolrich es tan capaz de absolverlos como de desmembrarlos, asistimos al espectáculo con la misma morbosa fascinación con que nos preguntamos, viendo un documental del National Geographic, si el leopardo acabará atrapando a la gacela.

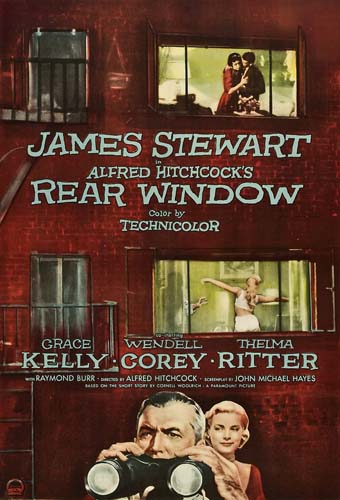

La tensión frenética de las obras de Woolrich las hace idóneas para la gran pantalla; hay decenas de filmes, y no exagero, basados en ellas. La lista incluye a realizadores tan prestigiosos como Fassbinder o Truffaut (este por dos veces); y Tarantino tomó prestado el cogollo de La novia iba de negro para su Kill Bill. Inolvidable, sobre todo, La ventana indiscreta de Hitchcock, con la perfectísima Grace Kelly aportando glamour a ese James Stewart en silla de ruedas que se pasa el día espiando con sus prismáticos al vecino de enfrente. Esto de situar a un lisiado en el ojo del huracán debía de inspirarle bastante, porque lo usó hasta en cuatro ocasiones distintas. Muchos años más tarde, por culpa de un zapato que le apretaba, desarrolló gangrena en una pierna, y en lugar de tratársela anestesió el dolor con la bebida. Cuando por fin acudió al médico ya era tarde y tuvieron que cortarle la pierna. Incapaz de adaptarse a la prótesis, pasó el resto de sus días en una silla de ruedas.

¿Alguien en su sano juicio se creería una historia semejante? No hace falta que me respondáis.

La mujer fantasma

Phantom lady (original en inglés)

De gatillo fácil y más zumbada que una peonza, bien podría haber protagonizado Nina Simone (1933-2003) uno de los noirs de Woolrich, máxime si añadimos que del vientre de su madre ya salió vestida de negro.

Eunice Kathleen Waymon, que así se llamaba en realidad, había mostrado desde muy pequeña un don excepcional para el piano, pero su sueño de ser concertista clásica se truncó cuando el prestigioso Curtis Institute of Music de Filadelfia le negó el ingreso, muy probablemente por cuestiones raciales, en 1950. Decidida a ganarse la vida con la música, y necesitada de dinero para costearse en privado uno de los profesores del Curtis Institute, en 1954 consigue su primer contrato en un local de Nueva Jersey versionando estándares del jazz y éxitos de actualidad. Su seudónimo viene de entonces: lo necesitaba para dar esquinazo a su madre, pastora metodista, que desaprobaba fieramente que la joven interpretara canciones tan pecaminosas. (Un aparte sustancioso: ¿os acordáis de Simone Signoret, aquella que interpretó a una de Las diabólicas del famoso thriller de Henri-Georges Clouzot? El “Simone” del seudónimo de Nina es por ella). Merced a su sorprendente estilo al teclado, que combina influencias del jazz, el góspel y los clásicos, Bach muy especialmente, y a una voz no menos idiosincrática, a caballo entre el chinarro y la crema de café, su cotización en el circuito nocturno de la Costa Este sube como la espuma, y en 1958 ya está lista para su primer álbum, el extraordinario Little girl blue.

A partir de aquí las opiniones divergen. La crítica musical al completo le otorga el rango de diva, aplaudiendo su larga y ecléctica carrera y destacando su compromiso con el activismo Black Power. El resto del mundo, es decir, yo, piensa que (con algún acierto puntual) dio mayormente tumbos sin ton ni son, buscando el favor del público con no demasiado sentido (¿de verdad hacía falta versionar a Bob Dylan o los Beatles?). Al final de su vida trascendió que padecía desde bastante tiempo atrás un severo trastorno bipolar, lo que explicaría en parte sus desvaríos musicales y del todo los personales. Si hay que creer lo que escribió en un diario que deja en pañales al de Cornell Woolrich, su segundo marido, un expolicía llamado Andrew Stroud, era prácticamente un psicópata: en una ocasión, después de molerla a palos, le puso una pistola en la cabeza, la ató y la violó. Siempre han existido, por desgracia, maltratadores capaces de estas salvajadas y peores, pero en el caso que nos ocupa es difícil saber a qué atenerse, porque cuando Nina abandonó a Stroud, llevándose a su hijita Lisa con ella, se entregó al deporte de varear a la pequeña con tal saña que esta intentó suicidarse unos años después, tras lo cual optó por el “mal menor” y ¡regresó con su padre! (El veredicto final de Lisa, que ha sobrevivido a todo aquello bastante centrada e incluso acabó reconciliándose con su progenitora, es salomónico: “Los dos estaban como cabras”). Y si tenía ese peligro con el garrote, ¿os imagináis a la Simone con un arma de fuego en la mano? Ya os ahorro yo el esfuerzo: a una dependienta la encañonó por negarse a aceptar unos zapatos ya usados que pretendía devolverle; y a un ejecutivo de su discográfica le descerrajó un disparo, tal cual, tras acusarlo de quedarse con sus royalties (“intenté matarlo pero por desgracia fallé”). Telita.

Pero ya vale de morbo y centrémonos en Little girl blue, porque evidencia tal madurez creativa (ni siquiera Syd Natham, el tiránico dueño de Bethlehem Records, pudo entrometerse en la grabación) que más que un esfuerzo primerizo parece la culminación de toda una carrera. Para bien o para mal, cuando Nina versionaba un estándar el resultado no solía parecerse mucho al original, y en el caso de “Love me o leave me” fue para bien, no solo por su muscular tratamiento de la melodía sino también, y sobre todo, por su improvisación en el puente de la canción. El comienzo es más o menos ortodoxo, pero pronto empieza a sonar distinto, y tras un minuto o así ¡dirías que se está marcando unas variaciones a El clave bien temperado! Luego, como una hipnotizada que regresara de súbito de un trance, retoma bruscamente el estilo del principio y cierra, dando paso a la segunda estrofa. Nina volvió a grabar “Love me o leave me” en 1966, a mi modo de ver innecesariamente: está peor de voz y se extralimita muchísimo en la parte “barroca”, desequilibrando bastante la pieza. Por el contrario, el solo de 1958 me parece uno de los más intrigantes y satisfactorios del jazz clásico. Y sin duda ninguna el más bipolar.

Love me or leave me / Nina Simone

Love me or leave me / Nina Simone letra y traducción

My baby just cares for me / Nina Simone

My baby just cares for me / Nina Simone letra y traducción

Como en La mujer fantasma, dos damas a escena, una blanca como los sueños de un ángel, otra negra como la conciencia de un verdugo, y a cual más mortífera. Nuestro tercer protagonista del día, el alemán y exsoviético Artur Yusupov, las necesitará a ambas para escapar de la soga en uno de los thrillers más agónicos que se han vivido en el ajedrez contemporáneo.

Sucedió en agosto de 1991, cuartos de final de Candidatos, Bruselas. Que esa pinta de Papá Noel que exhibe no os confunda: Yusupov era un competidor avezado, que disputaba el ciclo de aspirantes al título por tercera vez consecutiva. El reto, sin embargo, parecía excesivo, pues frente a él se sentaba la nueva sensación del ajedrez mundial y número 2 del mundo, Vassily Ivanchuk, que pocos meses antes había descuartizado a Yudasin en octavos para a continuación dar la campanada en Linares, ganando imbatido por delante de Kasparov, Karpov y el propio Yusupov (¡el primer torneo que el de Bakú perdía en diez años!), permitiéndose el lujo, además, de darle al campeón un humillante meneo en su enfrentamiento directo.

Llegados a la partida 8, la última del match, el marcador confirma los pronósticos e Ivanchuk lidera por un punto. Cuatro años atrás, en la inolvidable vigesimocuarta partida del Mundial de Sevilla, Kasparov había demostrado ante Karpov que la mejor estrategia para igualar in extremis era no forzar las acciones, manteniendo la tensión todo lo humanamente posible. Yusupov, un ajedrecista de estilo nada sensacionalista, asegura que es lo que traía pensado del hotel… pero estaba de demasiado buen humor porque de Moscú llegaban noticias fabulosas: el intento de golpe de estado contra Gorbachov había fracasado. Así que de buenas a primeras, porque yo lo valgo, se embarca en un trogodita ataque que en apariencia carece de chicha pero acaba desquiciando al as ucraniano, cuyo gelatinoso temperamento era ya entonces su principal talón de Aquiles. Partida de antología, match igualado y dos juegos más de desempate en la modalidad de semirrápidas.

Aún no habíamos visto nada. En la novena partida, el otrora sensato Yusupov, como si se creyera invulnerable a las balas y sin necesidad, ejecuta un doble sacrificio verdaderamente demencial. Lo peor es que esta vez Ivanchuk sí le ha cogido la matrícula: caballo a e7 jaque y a cenar. Ahí va Vassily, con su corcel a la casilla clave… cuando se da cuenta de que ha elegido el caballo equivocado. Ahora hay un resquicio para Yusupov; solo que para ganar se necesita una combinación tan insólita que ni las máquinas actuales, tras horas de cálculo, son capaces de encontrar. No me preguntéis cómo lo hizo, y encima en una semirrápida (no creo que ni él mismo lo sepa), pero lo hizo.

Antes de recuperar la cordura, Yusupov aún sacrificaría otra torre en la décima partida, suficiente para forzar las tablas y asegurarse el paso a la siguiente ronda. Luego el drama prosigue, aunque no en el sentido que imagináis. El año siguiente Timman lo derrota en semifinales (de este evento ya hablé, por muy diferentes razones, aquí) y, como para confirmar que su invulnerabilidad a las balas había caducado definitivamente, en 1993 unos maleantes entraron a robar a su piso de Moscú y le pegaron un tiro. Por fortuna lo puede contar, pero debió de quedar tocado porque no hay mucho que rascar en su currículum desde entonces, y hace tiempo que es por sus cualidades como entrenador, más que como ajedrecista, por lo que se le busca. En una reciente interviú revivía aquel milagroso agosto bruselense casi disculpándose, porque en cierto modo arruinó la carrera de su rival: las secuelas psicológicas fueron tan devastadoras que al pobre Ivanchuk le siguen temblando las piernas cada vez que se inician las eliminatorias por el título.

Yusupov-Ivanchuk, cuartos de final de Candidatos (partida 8), Bruselas 1991

Ivanchuk-Yusupov, cuartos de final de Candidatos (partida 9), Bruselas 1991 (final)