De lo que ocurre cuando los recortes y el coitus interruptus cruzan sus caminos. Tampoco os imaginéis a un Rajoy dispuesto a incendiar la noche que ha olvidado los condones en casa, no van los tiros por ahí.

Estás a punto de empezar a leer la reseña de Si una noche de invierno un viajero, novela de Italo Calvino, cuyo primer capítulo arranca así: «Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero. Relájate. Concéntrate. Aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto». El texto continúa de esta guisa unas páginas, siempre escrito en segunda persona. Recuerda: se trata ya del libro, no de una introducción, presentación o algo por el estilo. Desconcertante, ¿verdad?, a lo mejor no encaja con tus gustos; aparte de que este es un blog titulado música y ajedrez de diez al que quizá hayas llegado por casualidad, tal vez tras poner «música ajedrez» en un buscador, y libros es lo último que esperabas encontrar. Perfecto entonces: salta toda esta parte y ve abajo, donde te aguardan un fragmento de ópera de Richard Wagner y un mate en 11 de Herbert Grasemann verdaderamente extraordinarios. Sí, puede que este libro no te vaya, y no porque seas un imberbe iletrado. Antes al contrario, tienes pinta de leer muchísimo, de acumular cientos, por no decir miles de novelas en tu ordenador (mejor no preguntar de dónde los has descargado), de exprimir al límite tu e-reader de última generación. Acaso, ya ves, el problema radique en eso, si es que problema puede llamársele: tu biblioteca es ahora una práctica carpeta de archivos epub, sin tacto, olor, peso o volumen; humo digital que no se puede firmar, ni atesorar, ni regalar. Te excusas: los «buenos buenos», una vez leídos, también los compras en papel. ¿De veras haces esa tontería? Un libro por estrenar es como un cofrecito donde se guardan misterios; para conocerlos has de levantar su tapa, que es la portada, y mirar adentro. Tú estás comprando una caja que solo contiene ya hojas manchadas de tinta.

Vaya por Dios. Te has picado y has empezado a leer Si una noche de invierno un viajero, y mira por dónde parece bastante interesante. Un hombre llega a una estación de ferrocarril, en una noche de espesa niebla, con una maleta cuyo contenido se desconoce, que ha de intercambiar por la de un extraño. En el café de la estación simpatiza con una mujer muy atractiva que, casualmente, tiene una tienda de maletas y, otra casualidad, por la tarde ha vendido una idéntica a la suya. Al rato ella se marcha, no sin concertar una cita con él para esa misma velada. Pero a los pocos minutos un policía entra en el bar, se le acerca con disimulo y le susurra: «Han matado a Jan. Lárgate. Dentro de tres minutos pasa un expreso. Vete o tendré que arrestarte». El tren se detiene, lo oculta de la vista del comisario y vuelve a partir. ¿Con el viajero o sin él? Está por ver, porque el capítulo acaba justo ahí. Y ahora te llevas un chasco bien desagradable: tu volumen está defectuoso y no contiene más que este capítulo, repetido un montón de veces.

Naturalmente, al día siguiente vas a la librería a por un ejemplar en buenas condiciones. Allí conoces a otra lectora, Ludmilla, con tu mismo problema, y te enteras de que por un fallo de imprenta el fragmento que has leído pertenece en realidad a otra novela, Fuera del poblado de Malbork, del polaco Tazio Bazakbal. Por tanto es este el libro que te llevas y, cuando llegas a casa, una nueva y doble decepción: primero, el capítulo inicial no se parece en nada al de la estación en la niebla; y segundo, la mitad del resto de páginas está en blanco. La situación se repetirá una y otra vez, y obsesionado con acabarte aunque sea uno solo de estos libros escurridizos (aparte de embelesado, confiésalo, con la intrigante Ludmilla), te embarcarás en una bizarra odisea que te conducirá a Ataguitania, una república bananera con dos facciones enfrentadas donde unos fingen ser los otros y es imposible distinguir quién es quién. Por el camino conocerás, entre otros, a Ermes Marana, un traductor clandestino que se propone inundar el mundo de libros apócrifos, y a Silas Flannery, un autor de éxito que padece el clásico bloqueo del escritor, y que se pregunta si el modo de salir del atasco no será ensamblar en un único manuscrito los comienzos de todas las novelas que no consigue continuar.

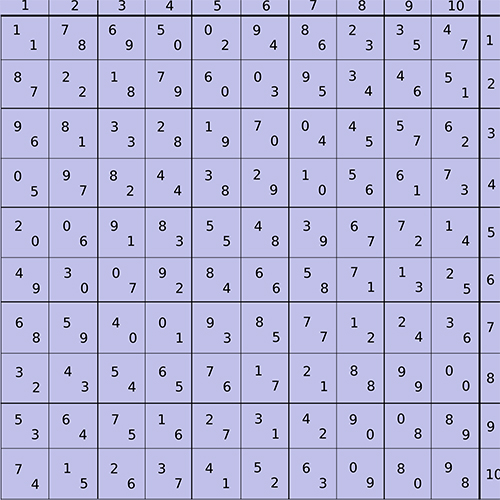

Entretanto resulta que tus íncipits, estos fragmentos castrados y sin norte que te salen al paso, guardan más relación entre sí de lo que se percibe a simple vista. En todos ellos, un personaje masculino (que narra en primera persona) aparece fuera de su zona de confort, tentado, por un lado, por la atracción que una mujer misteriosa ejerce sobre él, y amenazado por otro por unos siniestros enemigos de los que tampoco se sabe gran cosa. Más conexiones, o pistas, o lo que sean: cada íncipit está escrito justo en el estilo favorito (en ese momento) de Ludmilla, y en cada par consecutivo hay un nombre propio que se repite. Y te da por preguntarte de dónde ha salido este Italo Calvino, o Tazio Bazakbal, o como diantres se llame, y descubres un excéntrico colectivo literario del que formó parte, OuLiPo (acrónimo de «Ouvroir de littérature potentielle», en español «Taller de literatura potencial»), fundado en 1960 por el escritor Raymond Queneau y el ingeniero químico François Le Lionnais. Fíjate qué curioso: el programa de OuLiPo consistía en aunar dos disciplinas tan a priori distanciadas e incompatibles como las matemáticas y la literatura; más en concreto, se trataba de establecer de antemano unas restricciones formales, o contraintes, a las que someter el texto (semánticas, combinatorias, fonéticas o algorítmicas, por ejemplo), con la esperanza de hacer aflorar de este modo todas las potencialidades del lenguaje. Así, en Ejercicios de estilo, Queneau relata de 99 maneras distintas, que van de la «gastronómica» a la «zoológica», desde la «carta oficial» a la «propaganda editorial», un mismo incidente trivial en un autobús. O Claude Berge, en «Qui a tué le duc de Densmore?», se las ingenia para que un detective resuelva un enigma criminal utilizando un teorema nada trivial de la teoría de grafos, rama de las matemáticas en la que era una autoridad mundial. El más ambicioso de todos los oulipianos, aprendes, fue Georges Perec. Aparte de una monumental novela lipogramática, La disparition, que no utiliza la letra «e» en una sola de sus trescientas páginas (traducida al castellano como El secuestro, ahora sin la «a»), firmó La vida modo de empleo, una especie de instantánea de un bloque de pisos, troceada en una cuadrícula 10×10, donde cada capítulo narra lo que acontece en una de las zonas en ese momento exacto. La lista de contraintes de este libro es titánica, las principales: el orden de los capítulos queda determinado por un caballo de ajedrez que salta por todas las casillas de la cuadrícula sin repetir ninguna; y se utilizan 21 parejas de listas de 10 palabras (en total, pues, 420 palabras), junto con el cuadrado grecolatino que tienes abajo, de modo que si los números de una casilla son, digamos, n y m, entonces en el capítulo correspondiente aparecen todas las palabras que ocupan el lugar n en las 21 listas impares, y todas las palabras del lugar m de las 21 listas pares.

En cuanto a Calvino, localizas un breve y no muy explícito ensayo, «Cómo escribí uno de mis libros», donde no dice una palabra sobre las conexiones entre los íncipits antes mencionadas pero revela en cambio que todos los personajes, y aun los lugares y conceptos importantes de la trama, están ligados por una multitud de diagramas de relaciones inspirados en algo francamente extraño, la semiología estructural, inventada por el lingüista lituano A. J. Greimas. A la postre, lo único que sacas en limpio de esta confusa telaraña, tal vez con un cierto regusto a tomadura de pelo, es que nunca sabrás como acaban las dichosas mininovelas. Pero recuerda el símil de la cajita llena de enigmas, y admite que el arrebato de la lectura nunca es tan intenso como al principio, cuando toda maravilla es verosímil porque aún no ha empezado a suceder nada. Difícilmente aprenderás algo nuevo sobre el amor, el horror o la dicha con este libro, pero por diez veces te sentirás a las puertas de lo inesperado, y reconoce que no es un pobre regalo ese. Y en el mejor de los mundos habrá alguien muy querido junto a ti, también aguardando expectante, a quien poder decirle «Un momentito. Estoy a punto de acabar Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino», que es la última frase de Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino, y así concluye la reseña.

Si una noche de invierno un viajero

Se una notte d'inverno un viaggiatore (original en italiano)

He desperdiciado un rato de mi vida rastreando en Google, sin el menor éxito, conexiones entre Italo Calvino y Richard Wagner, entre Si una noche de invierno un viajero y Tristán e Isolda. Ello demuestra que este buscador no es todavía la Enciclopedia Galáctica que muchos tendemos a creer, porque si la novela es, a fin de cuentas, un coitus interruptus literario que no se consuma hasta la línea final, la ópera de Wagner es, por goleada, el caso más tremendo de esto mismo de toda la historia de la música.

El libreto, para el que Wagner se inspiró en una de las leyendas del ciclo artúrico, es el dramón de amores imposibles que os estáis imaginando. Tristán viaja con la bella Isolda a Irlanda, donde le espera su futuro esposo, el rey Marke de Cornwall. Tristán es el heredero de Marke y su ojito derecho, pero custodiar a la princesa con el tipo que mató a su anterior prometido quizá no haya sido la decisión más prudente. De hecho la joven, desesperada ante lo que se le avecina, decide envenenar a Tristán, y de paso quitarse ella misma de en medio, pero su doncella le da el cambiazo a última hora y sustituye la poción tóxica por un elixir de amor (¿no había algo menos complicado, digamos manzanilla, a mano?). El remedio será peor que la enfermedad: ambos se enamoran perdidamente y, ya en palacio, son pillados in fraganti por los hombres del rey tras haber sido traicionados por Melot, el mejor amigo de Tristán, que también anda encaprichado de la moza. Sigue el típico combate y, en el momento crucial, el galán aparta voluntariamente su espada y queda herido de suma gravedad. Tristán, por tanto, agoniza en su castillo de Bretaña, y expira, como no podía ser de otra manera, justo cuando su chica llega de Irlanda a reunirse con él. En otro barco viene Marke, prendado asimismo de Isolda (se ve que el elixir funciona a distancia), que sin embargo, informado por la doncella del desaguisado, ha decidido dar sus bendiciones a la pareja. A buenas horas. Isolda canta una última aria, en la que se imagina junto a un Tristán renacido (el «Liebestod», o «Muerte de amor»), y se derrumba sin vida sobre el cuerpo de su amado.

Todo ello muy tremendo, sin duda, aunque antes yo usaba este adjetivo pensando en algo más específico. Solo tres notas después de empezar la ópera se escucha un acorde muy singular, el llamado «acorde de Tristán»: inicio. No hace falta saber nada de cuartas perfectas o aumentadas, ni de dobles disonancias, para percibir la sensación de ambigüedad, de tensión irresuelta, que el acorde sugiere. No es un invento de Wagner, gente como Chopin, Beethoven o hasta Mozart lo había usado con anterioridad, pero en el fragmento de arriba le sigue un segundo acorde, y ahí es donde reside la auténtica novedad porque una de las disonancias se cierra, pero no la otra, así que el compositor nos está proponiendo una resolución-que-no-es-una-resolución. Wagner emplea estos acordes para simbolizar, respectivamente, el anhelo y el deseo, y lejos de proporcionarnos el desenlace que ansiosamente esperamos, desdeña los referentes de la armonía tradicional y se demora en un sinfín de cambios cromáticos, olas de crescendos y disipaciones que se deshacen en las arenas de una playa donde el tiempo parece detenido; porque el amor no tiene fin, como tampoco lo tiene el dolor. Solo tras cuatro horas (!!) de incertidumbre, ya con Isolda exánime, escuchamos los acordes por última vez y, ahora sí, su resolución: final. El amor ha trascendido las barreras del mundo terrenal y la ópera concluye.

La ruptura de Tristán e Isolda con los cánones tonales imperantes marcó un antes y un después en la música clásica y definió, en no pequeña medida, su rumbo en el siglo XX. Atinadamente, se ha dicho que supuso una revolución comparable a la que la ecuación de la masa y la energía de Einstein provocó en la física. Atinadamente, porque no todo lo que ha salido de ahí, ni mucho menos, ha sido bueno, aunque poco puede culparse a Wagner por algunos chernobiles musicales que yo me sé. El estreno, como supondréis, suscitó una gran polémica y se retrasó seis años, hasta 1865, siendo solo posible por el generoso patrocinio de Luis II de Baviera (el célebre «Rey Loco» que erigió el no menos famoso castillo de Neuschwanstein). El tenor que interpretaba a Tristán murió tras la cuarta representación, extenuado (se contaba) por el esfuerzo que exigía el papel. Para publicitar la obra Wagner solía interpretar, seguidos, el preludio y el Liebestod en versión orquestal, y a eso nos limitaremos porque lo último que querría es que también vosotros muráis exhaustos.

Al hilo de las cosas por las que culpar, o no, a Wagner, Woody Allen hace en Misterioso asesinato en Manhattan un chiste fabuloso, y más si recordamos que es judío: «No puedo escuchar tanto Wagner ¿sabes? Me dan ganas de invadir Polonia». Por si no lo sabíais, Wagner fue un redomado canalla: sistemático burlador de acreedores, birlador de esposas a colegas y aun benefactores, se fingió gay para lograr los favores de Luis II, este sí un homosexual auténtico que idolatraba artística y personalmente al compositor. Fue también (ahí es donde vamos) un antisemita rabioso, que no tuvo el menor empacho en comparar, públicamente y por escrito, la vida que un judío era capaz de insuflar a una pieza musical con la que los gusanos aportaban al cadáver del que se alimentaban. Tal cual. No es de extrañar que Hitler lo proclamara «el profeta más grande conocido por el pueblo alemán» ni que incorporara la mitología wagneriana a su parafernalia nazi. Así y todo, debe puntualizarse que los lazos entre el nazismo y Wagner se han exagerado bastante. Se trataba de una obsesión personal del Fürher, más que otra cosa; su música, en general, no interesaba demasiado a los mandos del partido ni al público de a pie, más proclives a las óperas, no tan densas, de Verdi o Puccini. Hay incluso anécdotas de grandes estrenos en los que Hitler tuvo que repartir entradas a centenares entre sus oficiales (y sacarlos a rastras de las cervecerías) para el teatro estuviera medio presentable.

Nadie niega la indecencia de Wagner, pero tan absurdo es responsabilizarlo de los desvaríos dodecafónicos como del uso y abuso que otros hicieron de sus opiniones, no digamos ya de la Solución Final: ¡por favor, si el tipo murió en 1883! Y sin embargo, todavía hoy, sus óperas siguen prohibidas en las salas de conciertos israelíes. Hubo una excepción en 2001 cuando Daniel Barenboim, tras una actuación con la Staatskapelle Berlin en Jerusalén, propuso al público interpretar un encore justo con el fragmento de Tristán e Isolda que vais a escuchar hoy. Tras un encendida discusión de media hora, unas docenas de espectadores se marcharon tachándolo de fascista y otras lindezas por el estilo, aunque la mayoría permaneció en sus asientos y acabó tributando a la orquesta una estruendosa ovación. Pero los días siguientes se produjo una tormenta política (siempre los mismos enredando) de tal calado que nadie se ha atrevido a repetirlo. Que un dictador demente usara a Wagner de banda sonora para sus sueños megalómanos medio se entiende; lo del veto, a estas alturas de la película, me parece una chaladura incomprensible. Puede que como hombre fuera un pigmeo, pero su música es la de un gigante.

Tristan und Isolde – Vorspiel & Liebestod / Richard Wagner

Tristan und Isolde – Vorspiel & Liebestod

Orquesta: Berliner Philharmoniker; dirección: Herbert von Karajan

24 de noviembre de 2019:

Quería pasarle el Liebestod a una amiga, y buscando algún dato impactante con el que epatarla he descubierto algo que se me pasó por alto cuando escribí la entrada y que os va a dejar… muertos. ¿Coitus interruptus, hablaba yo? Jeje. Resulta, por si fuera poco todo lo demás, que el Liebestod es una metáfora del acto sexual en toda regla, con la que el respetable de la época se escandalizó y babeó a partes iguales, y en la versión instrumental queda especialmente potente, digo patente. Tras un ratito de jugueteos ojo al instante del, ejem, ensamblaje, minuto 15:36 de la grabación de arriba. Tristán cumple como el guerrero que es, observad incluso (16:16) como temporiza sus ardores, hasta el descorche del champán en el 16:39.

Los franceses, que para esto son unos artistas, llaman petite mort a esa languidez, próxima al desvanecimiento, que sobreviene tras el clímax. Pues ahí la lleváis en formato musical, aunque no sé si tremebunda mort convendría más a la ocasión…

Quizá la metaestructura más interesante de Si una noche de invierno un viajero sea el árbol de cancelaciones-bifurcaciones en que se organizan los diez íncipits que lo componen, superpuesto a las correspondientes interrupciones de estos. La primera dicotomía, «el mínimo vital vs. la búsqueda de la plenitud», conecta por la izquierda con la novela «de la niebla» («Si una noche de invierno un viajero»). A su vez, «la búsqueda de la plenitud» se bifurca «en las sensaciones» (enlazando con «Fuera del poblado de Malbork», la novela «de la experiencia corpórea») y «en el yo», y así vamos descendiendo hasta «el fin del mundo», subdividido en «el mundo acaba» (con la novela «apocalíptica») y el «mundo continúa», que daría paso a «el mínimo vital» y «la búsqueda de la plenitud» del principio cerrando el círculo. En formato de problema de ajedrez, lo más parecido a esto que conozco en un mate en 11 muy original de Herbert Grasemann cuyo leitmotiv es también el de las sucesivas supresiones, en este caso de toda una secuencia de defensas del negro, mediante una cadena de amenazas progresivamente más profundas. El esquema es el siguiente. El blanco dispone de una amenaza básica, o de «primer nivel», de mate, de momento defendida por las negras. Hay una maniobra (una amenaza de «segundo nivel») con la que el blanco podría desarbolar dicha defensa y dar el mate, a condición, claro está, de que el negro juegue mal sus cartas. Pero este tiene una defensa de «segundo nivel» correcta con la que se para la nueva amenaza, así que el blanco necesitará una tercera amenaza, más fina, con vistas a anular la segunda defensa del negro. El problema progresa en esta línea, llegándose a plantear una amenaza de quinto nivel (que no es el décimo, pero que es muchísimo) que el negro, al fin, será incapaz de contrarrestar.

Escasean los compositores capaces de concebir, y menos de implementar, un problema así, pero a Herbert Grasemann (1917-1983), uno de los promotores de la escuela de composición alemana (especializado sobre todo en mates largos), editor durante muchos años de columnas en Schach, Deutsche Schachzeitung o Deutsche Schachblatter, y autor de varios libros sobre el tema, le guiaba un único principio como artista: «Solo lo mejor es suficientemente bueno para mí». Su afición por lo grandioso, su ambición de trascendencia, muy teutónicos (wagnerianos, si queréis) por otra parte, pueden haberse incrementado a raíz de un dantesco episodio que protagonizó en la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1941, mientras conducía un tanque en Minsk, sufrió una gravísima herida, a consecuencia de la cual perdió su brazo izquierdo. Logró salir del vehículo y deambuló durante cuatro semanas con el muñón infectado hasta que pudo ponerse a salvo. Fue precisamente en el calvario de año y medio de hospitales subsiguiente donde retomó una abandonada afición de adolescente: la composición de problemas.

La calidad de mi sentido del humor está cinco escalones por debajo (mínimo) de la del de Woody Allen, así que os dejo disfrutar tranquilos de este gran problema, absteniéndome de concluir la entrada con alguna guasa, tan carente de estilo como de gracia, tipo «sus numerosos primeros premios prueban que no era precisamente manco en esto de la composición», o «qué buen tacto el de Grasemann para los problemas lógicos». Estas tonterías se te van enseguida de las manos y siempre se molesta alguien.

Excelente análisis. Parece que Aby Warburg hubiera analizado las coordenadas, las asociaciones. Muy ilustrativo, muy claro y una mirada estupenda, de talento. Muchas gracias.

Carlos Penelas

Estimado Carlos,

Me temo que se excede usted en el elogio, pero no me quejaré por ello. ¡Muchas gracias!